Le vaudeville et Feydeau, à travers deux articles de Georges Feydeau

1. Article de Georges Feydeau, publié à la Une du Matin, le 15 mars 1908

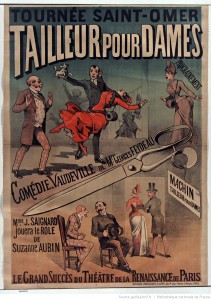

voir ci-dessous le document original numérisé.

Le Vaudeville Moderne / De la paresse à la gloire : comment je suis devenu vaudevilliste, par Georges Feydeau

Il est plus facile d’être vaudevilliste que d’expliquer pourquoi on l’est. Néanmoins, je vais essayer. Il faut vous dire que j’y suis contraint. Le Matin m’avait prié de lui fournir un article à ce sujet. Il fallait parler de moi. Toute modestie à part, c’est toujours très gênant de parler de soi. On est, dans notre métier surtout, si accoutumé aux traîtrises qu’on en arrive à se méfier de soi-même. Je venais pour m’excuser et me défiler, mais il arriva que, bientôt, je me trouvai enfermé dans un cabinet, confortable il est vrai, et congrûment éclairé, et, à travers la porte close, j’entends une voix me crier “Je ne vous rendrai votre liberté que contre le papier promis… » Je reconnus la voix de celui qui parlait ainsi, un tyran irréductible, et je dus reconnaître en même temps qu’en effet je l’avais promis, ce papier sur ma vocation. C’est presque du vaudeville. C’est parfait. Ainsi je m’exécute, d’autant plus que j’ai hâte d’être libre. Ô liberté !… Enfin…

Comment je suis devenu vaudevilliste ? C’est bien simple. Par paresse. Cela vous étonne ? Vous ignorez donc que la paresse est la mère miraculeuse, féconde du travail. Et je dis miraculeuse, parce que le père est totalement inconnu. J’étais tout enfant, six ans, sept ans. Je ne sais plus. Un soir on m’emmena au théâtre. Que jouait-on ? Je l’ai oublié. Mais je revins enthousiasmé. J’étais touché. Le mal venait d’entrer en moi. Le lendemain, après n’en avoir pas dormi de la nuit, dès l’aube je me mis au travail. Mon père me surprit. Tirant la langue et, d’une main fiévreuse, décrêpant mes cheveux emmêlés par l’insomnie, j ‘écrivais une pièce, tout simplement.

— Que fais-tu là ? Me dit mon père.

— Une pièce de théâtre, répondis-je avec résolution.

Quelques heures plus tard, comme l’institutrice chargée d’inculquer les premiers éléments de toutes les sciences en usage —une bien bonne demoiselle, mais combien ennuyeuse ! — venait me chercher :

—Allons Monsieur Georges, il est temps.

Mon père intervint :

— Laissez Georges, dit-il doucement, il a travaillé ce matin. Il a fait une pièce. Laissez- le.

Je vis immédiatement le salut, le truc sauveur. Depuis ce jour béni, toutes les fois que j’avais oublié de faire mon devoir, d’apprendre ma leçon, et cela, vous pouvez m’en croire, arrivait quelquefois, je me précipitai sur mon cahier de drames. Et mon institutrice médusée me laissait la paix. On ne connaît pas assez les ressources de la dramaturgie. C’est ainsi que je commençai à devenir vaudevilliste. Puis je continuai. Au collège, à Saint-Louis, j’écrivis des dialogues héroïques et crépitants, mais, comme le pion me les chipait à mesure et que je n’ai pas gardé le moindre souvenir de ces chefs-d’oeuvre scolaires, je n’en parlerai pas davantage. Cependant, j’étais dès ce moment, animé d’une violente ardeur pour le théâtre. Auteur ? Acteur ? Peu m’importait encore. Je me souviens d’avoir organisé, essayé plutôt, avec Féraudy, mon condisciple, encore qu’il fût chez les grands quand j’étais chez les petits, une représentation dans une salle que nous avions louée, près de la rue Boissy-d’Anglas. Nous devions jouer le Gendre de M. Poirier. Des circonstances empêchèrent que la chose eût lieu, mais tout de même l’intention y était

Jamais homme n’avait parlé avec autant de sagesse et de vérité. Cependant je remarquai que les vaudevilles étaient invariablement brodés sur des trames désuètes, avec des personnages conventionnels, ridicules et faux, des fantoches. Or, je pensai que chacun de nous, dans la vie, passe par des situations vaudevillesques, sans toutefois qu’à ces jeux nous perdions notre personnalité intéressante. En fallait-il davantage ? Je me mis aussitôt à chercher mes personnages dans la réalité, bien vivante, et, leur conservant leur caractère propre, je m’efforçai, après une exposition de comédie, de les jeter dans des situations burlesques. Le plus difficile était fait, il ne restait qu’à écrire les pièces, ce qui, pour un bon vaudevilliste, vous le savez, n’est plus qu’un jeu d’enfant. Ai-je réussi ? En doutant, je montrerais de l’ingratitude envers le public qui m’a prodigué ses applaudissements, et qui a ri quelquefois de bon coeur, quand ma seule intention était de lui plaire et de le faire rire autant qu’il est possible. Mais ce sont les lettres, venues de partout, qui vous affirment, à vous-même, la gloire que vous rêvez. Et j’en ai reçu. Combien ! Une, tenez. Un jour, un monsieur qui signait J.B. m’écrit de Bordeaux, m’appelant « cher maître » et vantant, avec mon goût très sûr, mon esprit délicat et mon talent immense. Ce sont ses propres termes. Il m’envoyait en même temps un manuscrit. Une pièce prestigieuse d’esprit, affirmait-il, sur laquelle il demandait mon avis, par politesse, en m’offrant d’être son collaborateur. La pièce dépassait les bornes du permis en fait d’idiotie. Je la renvoyai à son modeste auteur avec mes regrets. Or, moins d’une semaine après, je reçus de mon correspondant bordelais une lettre furieuse. Il me traitait des pieds à la tête, et il terminait par ces mots d’une exquise urbanité : « Et puis je vous em…! » À quoi je répondis avec sérénité : « Plus maintenant, cher Monsieur, j’ai fini de lire votre pièce. » Ce fut tout, mais c’était la gloire.

- Le Matin : derniers télégrammes de la nuit, Edition du 15/03/1908. Source : BnF/ Gallica

2. Lettre de Georges Feydeau à Serge Basset (journaliste au Figaro) en 1905 : Le vaudeville et le mélodrame sont-ils morts ?

Quelle plaisanterie ! Mort le vaudeville ? Mort le mélodrame ? Ah ! çà ! donneriez-vous dans les idées de ce petit cénacle de jeunes auteurs qui, pour essayer de tuer ces genres florissants qui le gênent, n’a trouvé d’autre moyen que de décréter tout simplement qu’ils étaient morts ! Mais voyons, mon cher ami, s’ils étaient morts, est-ce qu’on se donnerait tant de peine pour le crier à tous les échos ? Quand une chose n’est plus, éprouve-t-on le besoin d’en parler ?

Enfin, si le vaudeville et le mélodrame étaient morts, est-ce qu’on les jouerait quatre ou cinq cents fois de suite, quand à succès égale, une comédie, genre DIT supérieur (comme s’il y avait une classification des genres !), se joue péniblement cent fois ? Comment expliquer cette durée tout à l’avantage du genre défunt ? Peut-être par le dicton «Quand on est mort, c’est pour longtemps !» À ce compte-là, vive la mort !

Non, la vérité, c’est qu’il y a vaudeville et vaudeville, mélodrame et mélodrame, comme il y a comédie et comédie. Quand un vaudeville est bien fait, logique, logique surtout, qu’il s’enchaîne bien, qu’il contient de l’observation, que ses personnages ne sont pas uniquement des fantoches, que l’action est intéressante et les situations amusantes, il réussit. […]

Ce que je reproche particulièrement aux détracteurs du vaudeville comme du mélodrame, c’est leur mauvaise foi dans la lutte qu’ils entreprennent. Lorsqu’un vaudeville ou un mélodrame tombe, vous les entendez tous hurler en chœur : «Vous voyez bien que le vaudeville est mort ! Quand je vous disais que le mélodrame était fini !» Pourquoi donc deviennent-ils subitement muets dès qu’un vaudeville ou un mélodrame réussit ? Que diable soyons de loyaux adversaires !

Nous voyez-vous profiter de la chute de telle ou telle comédie – et il en tombe ! – pour déclarer que la comédie est morte ? Allons donc ! nous aurions trop peur de passer pour des imbéciles ; avez-vous donc moins souci de l’opinion que nous ? Que dire alors de ces présomptueux, tout imbus de la supériorité qu’ils s’accordent, qui déclarent avec un superbe dédain que le vaudeville et le mélodrame ne sont «ni de la littérature ni du théâtre ?» «Pas de la littérature», soit ! La littérature étant l’antithèse du théâtre : le théâtre, c’est l’image de la vie et dans la vie on ne parle pas en littérature ; donc le seul fait de faire parler ses personnages littérairement suffit à les figer et à les rendre inexistants. Mais «pas du théâtre», halte-là ! Il ne suffit pas, monsieur, que vous en décidiez pour que cela soit ! Le théâtre, avant tout, c’est le développement d’une action, et l’action c’est la base même du vaudeville et du mélodrame. Je sais bien qu’aujourd’hui la tendance serait de faire du théâtre une chaire ; mais du moment qu’il devient une chaire, c’est le théâtre alors qui n’est plus du théâtre.

D’ailleurs, à quoi bon discuter ? il est entendu que tout ce qui n’est pas le théâtre que font ces messieurs n’est pas du théâtre : «Nul n’aura de l’esprit hors nous et nos amis !» Tout ceci, comme dirait notre Capus, n’a aucune espèce d’importance. Il y a des éternités que les genres en vogue ont des envieux qui cherchent à les saper, et ces genres ne s’en portent pas plus mal ! Les chiens aboient, la caravane passe !

Seulement, voilà, malgré tout j’avoue que j’aimerais bien pour mon édification personnelle avoir une preuve que tous souhaiterais que chacun d’eux, avant de retourner au genre SUPERIEUR qu’il préconise, se crût obligé d’écrire trois bons actes de vaudeville ou de mélodrame, ceci pour bien établir que s’il n’en fait plus à l’avenir, c’est qu’effectivement il le veut ainsi, parce que le genre est vraiment trop au-dessous de lui. Alors je serai convaincu. Mais jusque-là, c’est plus fort que moi, je ne pourrai jamais empêcher le vers du bon La Fontaine de monter à mes lèvres : «Ils sont trop verts, dit-il, et bons pour les goujats !»

Vous pouvez explorer l’univers de Feydeau à travers d’autres articles :

– Le Théâtre de Georges Feydeau

– Biographie de Georges Feydeau

– Les ressorts comiques du langage chez Feydeau

– La politique dans les pièces de Feydeau

– Les progrès techniques dans les pièces de Feydeau.

Site en italien consacré à l’œuvre de Feydeau : https://annamariamartinolli.wordpress.com/