Obélisque

Écrire sa vie – Autobiographie-Roman / Jean-Pierre Martinez

Je ne me vois pas descendre le Nil sur un de ces bateaux de croisière pour touristes bedonnants, avec restaurant et piscine, et faire escale uniquement pour visiter des ruines avec un guide pendant deux heures, avant de remonter à bord retrouver le buffet à volonté et le jacuzzi à bulles. C’est donc en train que nous entreprenons ce voyage.

En arrivant sur le quai, je regrette un instant mon choix. Dans les premiers wagons que nous apercevons, des têtes dépassent de toutes les fenêtres ouvertes pour chercher un peu d’air, et des grappes de voyageurs s’entassent déjà sur les marchepieds faute de pouvoir pénétrer à l’intérieur des wagons bondés. J’ai beau avoir le goût de l’aventure et le souci de voyager avec les gens du peuple, pas question d’entreprendre un trajet de plusieurs centaines de kilomètres dans ces conditions.

Heureusement, au guichet, voyant que nous étions étrangers, l’employé nous a d’office vendu des billets d’une sorte de première classe, et en remontant le quai, nous finissons par arriver à des wagons raisonnablement pleins, où nous attendent des places numérotées. Rien de particulièrement luxueux, mais un confort tout à fait acceptable. Nos compagnons de voyage, des familles égyptiennes appartenant à la classe moyenne, sont charmants, et nous arrivons sans encombre à Louxor.

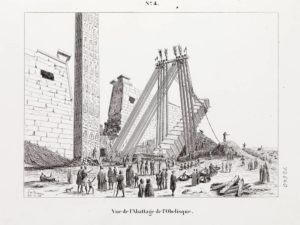

Les sites archéologiques ne m’ont jamais vraiment passionné, mais tout de même. Contrairement aux empereurs romains, les pharaons ont eu le bon goût de ne pas envahir toute l’Europe en nous imposant leur culture et leur architecture. En arrivant à Louxor, on a vraiment l’impression d’être ailleurs, et pas de visiter la maison-mère comme à Rome ou à Athènes. Je ne connais l’Égypte que par Les Cigares du Pharaon, et par les nombreux souvenirs que Napoléon a rapportés de là-bas pour décorer Paris. Voir à l’entrée du temple de Louxor, sur la gauche, cet obélisque esseulé, dont le jumeau de droite trône au beau milieu de la Place de la Concorde, donne une certaine idée de ce que peut être le colonialisme, et de la façon dont il est ressenti par ceux qui en sont les victimes.

Nous poursuivons notre voyage jusqu’à Assouan et décidons de pousser jusqu’à Abou Simbel, afin de voir ce fameux temple déplacé par l’UNESCO pour éviter qu’il ne soit englouti par les eaux du barrage construit sur le Nil par Nasser. Le Soudan n’est qu’à quelques kilomètres, et nous entreprenons une ultime excursion aux confins de l’Égypte. Je ne suis jamais allé en Afrique noire, mais je sens qu’elle commence là.

C’est peu dire que nous faisons tache parmi la population locale. Un Soudanais croisé sur un chemin nous invite à prendre le thé chez lui. Par politesse, nous ne pouvons pas refuser. Sa maison est en terre battue avec un toit en paille, remplie d’hommes et de femmes de tous âges et de très jeunes enfants. Les femmes nous servent du thé et des gâteaux. Tous nous sourient sans que nous puissions échanger avec eux un seul mot. Nous comprenons qu’ils veulent nous inviter à manger et pourquoi pas à dormir chez eux. Nous sommes tiraillés entre la volonté de ne pas les froisser, l’embarras de les priver, en acceptant cette invitation, de leurs pauvres moyens de subsistance, et la certitude d’être malades si nous mangeons une seule bouchée de cette nourriture conservée à l’air libre par plus de quarante degrés et couverte de mouches.

Je suis totalement démuni devant cette hospitalité que je ne comprends pas. J’ai honte. Honte de mon dégoût déguisé en scrupule. Honte que des gens si généreux puissent vivre dans une telle indigence pendant que nous vivons dans une telle opulence. C’est par décence que je n’ai pas voulu venir jusqu’ici en avion ou en bateau de croisière. Par décence encore que je m’efforce de vivre dans une frugalité très relative, qui pour eux ne change rien, mais qui me permet d’avoir un peu moins mauvaise conscience.

Nous touchons le fond de cette plongée aux sources de notre civilisation et de notre histoire. Les descendants des pharaons vivent désormais en servitude, nous sommes indirectement leurs seigneurs, et ce sont eux malgré tout qui nous offrent le peu qu’on leur a laissé.

Nous entamons par palier notre remontée à la surface. Impossible cependant de se priver d’un voyage sur le Nil. Puisque je refuse d’embarquer sur un bateau de croisière, il ne reste plus que les felouques. Habituellement, leurs propriétaires les proposent seulement aux touristes pour une promenade d’une heure ou deux. Je négocie avec l’un d’eux pour qu’il nous conduise depuis Assouan jusqu’à Kôm Ombo, à une cinquantaine de kilomètres. Il hésite, car l’aller lui prendra toute la journée et le retour toute la nuit. Nous faisons finalement affaire. Cette traversée sur le Nil en felouque est un enchantement. Ce fleuve majestueux traverse un désert, en ne laissant derrière lui qu’une étroite bande de terres fertiles. Depuis le matin jusqu’au soir nous expérimentons au plus près de l’eau toutes les couleurs que nous offre le soleil. Je comprends pourquoi les Égyptiens ont choisi d’en faire un Dieu, plutôt qu’un type cloué sur deux planches.

La nuit tombe quand la felouque nous dépose sur le rivage, au pied du temple de Kôm Ombo, où il n’y a pas âme qui vive à cette heure tardive. Pendant quelques instants magiques, nous sommes transportés dans l’Égypte de Ramsès II, dans un roman de Pierre Benoît ou dans une bande dessinée d’Hergé. Il nous faudra marcher une heure pour trouver une route, et attendre une heure encore avant de voir passer la première camionnette, dont le chauffeur acceptera très gentiment de nous prendre à son bord pour nous ramener à Louxor où nous pourrons reprendre le train. C’est la fin du voyage. Il restera à jamais gravé dans nos mémoires…

Lien vers les autres chapitres d’Écrire sa vie