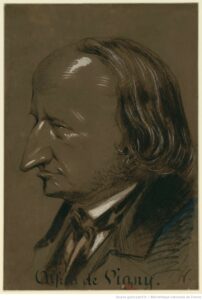

Le Théâtre d’Alfred de Vigny

Alfred de Vigny est né le 27 mars 1797 à Loches, au sein d’une famille issue de la vieille noblesse militaire. Figure influente du romantisme, il écrit parallèlement à une carrière militaire commencée en 1814 et publie ses premiers poèmes en 1822 (Poèmes antiques et modernes). Il fréquente les milieux littéraires parisiens et notamment le Cénacle romantique de Victor Hugo. Avec la publication de Cinq-Mars en 1826, il contribue au développement du roman historique français. Ses traductions versifiées de Shakespeare s’inscrivent dans le drame romantique, de même que sa pièce Chatterton (1835).

En 1838, après une rupture sentimentale avec Marie Dorval et la mort de sa mère, Alfred de Vigny s’installe pour la première fois au Maine-Giraud, son domaine situé en Charente. De retour à Paris, il se mêle de nouveau à la vie politique et littéraire. Il parvient en 1845 à se faire élire, au bout de la cinquième tentative, à l’Académie française. Il meurt le 17 septembre 1863 à Paris.

Ses œuvres théâtrales

La Maréchale d’Ancre, drame représenté pour la première fois au second Théâtre-Français le 25 juin 1831. Texte intégral sur Gallica

Quitte pour la peur, comédie en un acte, représenté pour la première fois à l’Opéra, le 30 mai 1833. Texte intégral sur Gallica

Chatterton, drame en trois actes représenté pour la première fois au Théâtre-Français le 12 février 1835. Texte intégral sur Gallica

Othello, le More de Venise, tragédie en cinq actes, représentée pour la première fois sur le Théâtre-Français le 24 octobre 1829 (composition d’après Shakespeare). Texte intégral sur Gallica

Notice de Gauthier-Ferrières

Extrait de Théâtre d’Alfred de Vigny ; notices et annotations par Gauthier-Ferrières. Source Gallica

Bien qu’il ne fût guère fait pour le théâtre, Alfred de Vigny y avait cependant songé dès sa première jeunesse. « J’étais lieutenant de la garde royale, dit-il, en garnison à Versailles en 1816, lorsque je fis une assez mauvaise tragédie de Julien l’Apostat. » Il avait fait encore, vers la même époque, c’est-à-dire de dix-huit à vingt ans, une tragédie de Roland et une autre d’Antoine et Cléopâtre. Plus tard, étant malade du choléra en 1832, il les brûla toutes les trois dans la crainte des éditions posthumes. Selon lui, il n’y avait de supportable, dans Roland, qu’un vers sur Jésus-Christ :

Fils exilé du ciel, tu souffris au désert.

Le poète Gaspard de Pons, camarade de Vigny au régiment, avait retenu et citait un autre vers : « A la fin de la pièce, dit-il, dans ses Adieux poétiques, Angélique demandait pardon à Roland qui lui répondait : « Vous m’avez fait trop souffrir, je ne sauraIS vous pardonner sur la terre, mais, quoi qu’il en soit :

Mourez, je vais mourir, et nous verrons après.

Et Gaspard de Pons trouvait sublime ce vers justement à cause du second hémistiche qui nous fait un peu sourire aujourd’hui, « ne fût-ce, disait-il, que par la ferme confiance qu’il exprime dans l’immortalité de l’âme ».

En réalité, malgré ces tentatives, Vigny n’aimait guère le théâtre. Sa nature réservée et presque sacerdotale, sa pudeur silencieuse, sa muse aux ailes d’ange descendait difficilement des demeures célestes d’Éloa aux planches poussiéreuses de la scène. Sans y avoir jamais particulièrement réfléchi, il a sur le théâtre les idées de l’école romantique.

« Le genre bâtard, écrit-il, dans son Journal, c’était la tragédie faux antique de Racine. Le drame est vrai, puisque, dans une action tantôt comique, tantôt tragique, suivant les caractères, il finit avec tristesse comme la vie des hommes puissants de caractère, énergiques de passion.

Le drame n’a été appelé bâtard que parce qu’il n’est ni comédie ni tragédie, ni Démocrite rieur ni Héraclite pleureur. Mais les vivants sont ainsi. Qui rit toujours, ou toujours pleure ? Je n’en connais pas, pour ma part.

En tout cas, comme Henri de Transtamare, le bâtard a roulé par terre le légitime et l’a poignardé. »

De la comédie il écrit : « J’aime peu la comédie qui tient toujours plus ou moins de la charge et de la bouffonnerie, » et encore : « Je sais apprécier la charge dans la comédie, mais elle me répugne parce que, dans tous les arts, elle enlaidit et appauvrit l’espèce humaine, et, comme homme, elle m’humilie. »

C’est avec ces idées qu’il entre dans la lice romantique. Il avait quelque chose de pressé à dire au public, et le théâtre lui paraissait la meilleure des tribunes, ainsi qu’il écrivait lui-même dans sa préface d’Othello. Il ajoutait encore, dans la même préface : « La scène française s’ouvrira-t-elle, ou non, à une tragédie moderne produisant : — dans sa conception, un tableau large de la vie, au lieu du tableau resserré de la catastrophe d’une intrigue; — dans sa composition, des caractères, non des rôles, des scènes paisibles sans drame, mêlées à des scènes comiques et tragiques; — dans son exécution, un style familier, comique, tragique et parfois épique ?»

Mais, avant de jouer un « air de son invention », disait Vigny, il fallait refaire l’instrument et l’essayer sur le public. C’est pourquoi, se bornant à écrire une oeuvre de forme, il allait transporter sur la scène un drame shakespearien. Shakespeare est pour lui un homme à part : « Il ne suffit pas d’entendre l’anglais pour comprendre ce grand homme, dit-il, il faut entendre le Shakespeare qui est une langue aussi. Le coeur de Shakespeare est un langage à part. »

En collaboration avec Emile Deschamps, il commence par Roméo et Juliette, qui est achevé en mars 1828. Emile Deschamps a écrit les vers des trois premiers actes, Vigny ceux des deux derniers. En avril, le drame est reçu à la Comédie française, mais des obstacles s’élèvent, et le projet de représenter la pièce est abandonné et repris plusieurs fois. Finalement elle ne fut jamais représentée, et, en 1844, Deschamps écrivit à son tour les deux derniers actes, et publia la pièce entière.

Sans se décourager, Vigny écrit un Othello qu’il lit à ses amis le 17 juillet 1829, et qui est reçu quelques jours après à la Comédie-Française, presque en même temps que Marion Delorme. La pièce est représentée en octobre, et soulève une vive opposition. C’est déjà une soirée orageuse qui laisse prévoir celle d’Hernani, une escarmouche avant la grande bataille :

« On s’est ennuyé pendant trois heures sur quatre, écrit le Constitutionnel. Souvent on applaudissait au parterre pendant qu’on riait dans les loges et qu’on sifflait au paradis. Ici, on admirait les belles réparties de cette conception bizarre ; là, et aux passages les plus bouffons, on battait des mains avec une sorte de fureur en apostrophant les spectateurs paisibles qui ne partageaient pas le frénétique enthousiasme de la camaraderie littéraire. Dans cette occasion solennelle, la congrégation des exclusifs a poussé si loin son ardeur admirative qu’il est heureux, non seulement pour ses adversaires, mais encore pour les auditeurs froids et désintéressés, qu’elle n’ait pas eu à sa disposition le coussin d’Othello. Toutefois des oreillers n’auraient pas été inutiles pour la grande partie des spectateurs calmes et bénévoles. »

Malgré toutes les attaques parmi lesquelles il faut signaler surtout un article d’Armand Carrel (National, 22 février 1830) la victoire resta à Vigny, qui en parlait comme d’un « amer succès». Mais déjà il préparait un drame en prose, la Maréchale d’Ancre, qui fut joué à l’Odéon le 25 juin 1831. Malgré d’incomparables qualités, on ne peut pas dire que cette pièce soit heureuse. « Il y a dans ce drame une grande multiplicité d’événements, écrivait Alfred Nettement, mais peu d’action. On marche beaucoup sans qu’elle marche, c’est là son défaut. » Comme dans Cinq-Mars, Vigny n’a pas hésité ici à modifier l’histoire, et la Maréchale y est exécutée avant l’assassinat de son mari. De plus, il s’y mêle une histoire de vendetta corse dans la personne d’un ancien amant de Léonora Galigaï, et tout cela est inutilement enchevêtré. On y reconnaît l’influence de Shakespeare. La pièce n’eut guère qu’une douzaine de représentations. Le rôle de la Maréchale était tenu par Mlle Georges, et c’est à Dorval que Vigny eût désiré le confier, mais elle put y paraître dans une reprise que la Porte-Saint-Martin fit de la pièce, en 1832. Il y avait déjà longtemps que Vigny ressentait pour Dorval une passion contenue. Il n’allait au théâtre que pour la voir, et il ne manquait jamais de lui rendre visite dans sa loge. C’est sûrement au retour d’une de ces visites qu’il crayonnait des notes comme celles-ci dans son Journal :

Une actrice vraiment inspirée est charmante à voir à sa toilette avant d’entrer en scène. Elle parle avec une exagération ravissante de tout ; elle se monté la tête sur de petites choses, crie, gémit, rit, soupire, se fâche; caresse, en une minute ; elle se dit malade, souffrante, guérie, bien portante, faible, forte, gaie, mélancolique, en colère ; et elle n’est rien de tout cela, elle est impatiente comme un petit cheval de course qui attend qu’on lève la barrière, elle piaffe à sa manière, elle se regarde dans la glace, met son rouge, l’ôte ensuite ; elle essaye sa physionomie et l’aiguise ; elle essaye sa voix en parlant haut, elle essaye son âme en passant par tous les tons et tous les sentiments. Elle s’étourdit de l’art et de la scène par avance, elle s’enivre.

Ce fut bientôt, entre le poète et l’actrice, le commencement d’une liaison qui unit leur nom dans le beau succès de Chatterton. Auparavant Vigny écrivit Quitte pour la peur, un petit proverbe en un acte que Dorval joua à l’opéra, dans une représentation à bénéfice, le 30 mai 1833. Le sujet de cet acte lui avait été fourni par une anecdote qu’il avait entendue, comme il le raconte, dans son Journal :

Je me rappelle, en travaillant, un trait fort beau que la princesse de Béthune me conta un soir.

M. de X… savait fort bien que sa femme avait un amant. Mais, les choses se passant avec décence, il se taisait. Un soir il entre chez elle ; ce qu’il ne faisait jamais depuis cinq ans.

Elle s’étonne. Il lui dit :

Restez au lit ; je passerai la nuit à lire dans ce fauteuil. Je sais que vous êtes grosse, et je viens ici pour vos gens.

Elle se tut et pleura : c’était vrai.

Malgré le charme qu’on trouve dans ce petit acte, on sent que Vigny n’est pas là à son aise. Le marivaudage ne lui va pas, et l’on ne peut s’empêcher de songer aux exquis proverbes que Musset écrivait à la même époque. Faguet dit que Quitte pour la peur laisse l’impression d’un « opéra-comique solennel »; Vigny lui-même l’appelait un « joujou de salon » et ne pensait, en l’écrivant, qu’à « celle qui réalisait ses inventions sur la scène, et recevait sur son front les couronnes de fleurs qu’on leur jetait. » Cependant, comme il ne fut jamais frivole dans ses pensées ni dans ses actes, il donnait à cette « bagatelle » un fond plus grave qu’on ne pensait, et il écrira plus tard sur ce sujet, à la vicomtesse du Plessis (8 août 1848) : « Il est bon de corriger des Othello sans amour, comme il s’en est trouvé souvent en France ; et de montrer une vengeance de bon goût, qui est en même temps une noble et généreuse protection, un pardon et une réparation. »

Mais tout l’effort du poète au théâtre était réservé pour Chatterton. On sait que le sujet en est tiré du roman de Stello, qu’il avait publié en 1832. « Avec la Maréchale d’Ancre, écrivait-il, j’essayai de faire lire une page d’histoire sur le théâtre ; avec Chatterton, j’essaie d’y faire lire une page de philosophie. » En réalité, il ne voulait encore que préparer de la gloire à Marie Dorval, et c’est pour elle seule qu’il travaillait. Il le lui écrira même plus tard, au moment de leur rupture : « Que faisais-je pour moi ? Etait-ce une grande gloire que de mettre au théâtre une idée de l’un de mes livres ? C’était pour toi, tu l’as oublié. »

Chatterton, présenté au Théâtre-Français, fut d’abord refusé par le comité de lecture. Heureusement, Jouslin de La Salle, alors directeur et favorable à Vigny, après avoir lu le manuscrit à la reine Marie-Amélie et au duc d’Orléans, qui furent très intéressés, passa outre à la décision du comité, et la pièce put être représentée le 12 février 1835.

En refusant Chatterton, le comité de lecture était bien moins hostile à Vigny qu’à Dorval, pour qui il savait que la pièce était faite, car Dorval, enfant de la balle ayant roulé dans beaucoup de théâtres, semblait une intruse dans la maison. On répétait partout dans les coulisses qu’elle soufflait le rôle à Mlle Mars, à qui il était dû. Les répétitions furent donc remplies d’incidents dus à la malveillance que l’on témoignait à la nouvelle venue. Heureusement la volonté de Vigny était ferme comme son amour, et il souffrit toutes les récriminations sans rien dire. Dorval les souffrit fort bien aussi, malgré sa nature impressionnable. Le jour où l’on apporta sur la scène l’escalier qui conduit à la chambre de Chatterton et du haut duquel elle devait tomber au dénouement, on rit beaucoup à l’idée de sa « dégringolade», et chacun attendit le moment où elle allait « dégringoler ». Mais elle n’en fit rien, et attendit le jour de la première représentation pour offrir ce spectacle à ses camarades.

Ce soir du 12 février 1835 est resté aussi mémorable dans les annales romantiques que la première de Hernani et d’Antony, et Vigny put l’appeler avec orgueil « ma soirée ». Le rôle de Chatterton était admirablement tenu par Geffroy, et celui du Quaker par Joanny, mais on n’avait de regards que pour Dorval incarnant Kitty Bell :

« Je la vois encore, dit Maxime Du Camp dans ses Souvenirs littéraires, avec ses mitaines de dentelle noire, son chapeau de velours, son tablier de taffetas ; elle maniait ses deux enfants avec des gestes qui étaient ceux d’une mère, non d’une actrice… Malgré sa voix trop grasse, elle avait des accents plus doux qu’une caresse ; dans sa façon d’écouter, de regarder Chatterton, il y avait une passion contenue, peut-être ignorée, qui remuait le coeur et l’écrasait. Les spectateurs étaient anxieux, c’était visible; l’angoissé comprimait jusqu’à l’admiration. À je ne sais plus quel passage on cria : « Assez 1 » Immobile, appuyé sur le rebord de la loge, étreint par une émotion jusqu’alors inconnue, j’étouffais. »

Au troisième acte, la « dégringolade », tant attendue des partenaires de Dorval, fut pour elle l’occasion d’un véritable triomphe. Ses camarades vaincus avaient fui dans la coulisse, et, pour répondre aux interminables rappels qui l’acclamaient, elle s’avança sur le bord de la scène, entourée des deux enfants qui avaient incarné près d’elle les enfants de Kitty Bell. Après la représentation, Joanny, qui n’avait pas été des moins acharnés contre elle, lui apporta sas excuses et son admiration. Toute la salle était en délire. Il y avait là, à côté du public élégant, de jeunes poètes qui savaient qu’on plaidait leur cause sur le théâtre, et, dans un des coins les plus sombres, applaudissait le pauvre HégésippeMoreau,qui avait, dit-on, engagé son gilet au Mont-de-Piété, afin de pouvoir assister à la représentation. Maxime Du Camp, alors âgé de treize ans, nous apprend qu’il s’évanouit à la fin de la pièce ; il n’est pas jusqu’à Labiche lui-même, qui ne se soit senti romantique et fatal ce soir-là, car il écrivit à son collaborateur Leveaux : « Je suis encore tout palpitant, mon coeur saigne, comme broyé dans un étau. Le drame de Vigny me remplit ; il circule dans mes veines ; c’est mon sang. »

Si le public fut pour Chatterton, il n’en fut pas de même de la critique. Balzac déclarait la pièce absurde, et la résumait plaisamment ainsi :

« Premier acte : Dois-je me tuer ?

« Deuxième acte : Je dois me tuer.

« Troisième acte : Je me tue. »

Le plus dur fut Gustave Planche, qui écrivit dans le numéro du 15 février 1835 de la Revue des Deux Mondes un article où non seulement Vigny, mais encore Dorval étaient maltraités. Un jeune poète, Emile Péhant, s’indigna au point de vouloir provoquer en duel Buloz, qu’il jugeait responsable de l’article comme directeur de la Revue des Deux Mondes, et Alfred de Musset écrivit à propos des critiques de Chatterton deux sonnets qu’on ne trouve pas dans ses œuvres. Comme il détestait Planche, c’est à lui qu’il pensa particulièrement en écrivant le premier :

O critique du jour, chère mouche bovine,

Que te voilà pédante au troisième degré !

Quel plaisir ce doit être, à ce que j’imagine,

D’aiguiser sur un livre un museau de fouineEt de ronger à l’ombre un squelette ignoré !

J’aime à te voir surtout en style de cuisine

Te comparer sans honte au poète inspiré

Et gonfler ta grenouille au pied du boeuf sacré !De quel robuste orgueil l’autre jour je t’ai vue

Te faire un beau pavois au fond d’une Revue !

Oh ! que je t’aime ainsi, dépeçant tout d’abordQuiconque autour de toi donne signe de vie,

Et puis d’un laurier rose, amer comme l’envie,

Couronnant un chacal sur le ventre d’un mort !

Le second sonnet fut dicté à George Sand, on le lui a même quelquefois attribué, bien qu’elle n’ait jamais fait de vers et que ceux-ci, quoique plutôt médiocres, portent bien la marque de Musset :

Quand vous aurez prouvé, messieurs du journalisme,

Que Chatterton eut tort de mourir ignoré,

Qu’au Théâtre-Français on l’a défiguré;

Quand vous aurez crié sept fois à l’athéisme,Sept fois au contresens et sept fois au sophisme,

Vous n’aurez pas prouvé que je n’ai pas pleuré.

Et si mes pleurs ont tort devant le pédantisme,

Savez-vous, moucherons, ce que je vous dirai ?Je vous dirai : Sachez que les larmes humaines

Ressemblent dans nos yeux aux flots de l’Océan :

On n’en fait rien de bon en les analysant ;Quand vous en puiseriez deux tonnes toutes pleines,

En les faisant sécher, vous n’en aurez demain

Qu’un méchant grain de sel dans le creux de la main !

Pour Vigny, que lui importaient les amertumes de la critique, et la froideur des anciens amis. Son triomphe était complet et il écrivait :

« Ma récompense est grande puisque dorénavant je puis avoir confiance entière dans l’attention d’un public dont on avait trop douté. Je sentais, presque seul, qu’il était mûr pour les développements lyriques et philosophiques, pour l’action toute morale. Il n’y a rien désormais qu’il ne soit capable d’entendre, car j’ai tendu la corde jusqu’à faire croire à chaque instant qu’elle était prête à se briser… »

Son triomphe fut même trop grand en ceci qu’il provoqua parmi les jeunes poètes malheureux une crise de chattertonisme. Thiers, alors ministre de l’intérieur, recevait journellement des lettres de jeunes gens qui, ne doutant pas de leur génie, menaçaient de se donner la mort si on ne venait pas à leur secours : « Il me faudrait renvoyer tout cela à M. de Vigny, » répondait Thiers. Le danger devint tel qu’un député, M. Charlemagne, osa dénoncer, du haut de la tribune de la Chambre, le drame de Vigny comme prêchant le suicide. Vigny, indigné, riposta dans la Revue des Deux Mondes : « Loin de conseiller le suicide, écrivait-il, j’avais dit : « Le suicide est un crime religieux et social ; c’est ma conviction. Mais, pour toucher la société, il fallait lui montrer la torture des victimes que fait son indifférence. »

L’indignation de Vigny s’explique contre « ceux qui ne savent pas entendre et qui ne savent pas lire. » Peut-être Chatterton a-t-il tourné passagèrement la tête à quelques jeunes gens qui prenaient orgueilleusement pour du génie leur impuissance et leur faiblesse, mais, à part cela, quel mal a-t-il pu faire, et qui a-t-il jamais poussé au suicide ? Escousse et Lebras eux-mêmes, ces deux jeunes poètes qui s’asphyxièrent dans une nuit de désespoir, étaient morts depuis trois ans lorsque parut Chatterton, et c’est le soir même de la représentation qu’un autre malheureux, Emile Roulland, se tuait dans une chambre de la rue Saint-Honoré (au n° 149). Loin d’inventer une maladie, Vigny se borna donc seulement à en constater une, et à en chercher les remèdes au fond de son âme toute pleine de pitié devant la majesté des souffrances humaines.

Que la critique de 1835 ait pu après cela être sévère, et écrire avec Gustave Planche : « Toute la vie de Chatterton se résume dans un seul mot : l’orgueil. S’il y a un drame à construire avec son nom, c’est l’orgueil qui poseia les fondements de l’édifice, » c’est là une opinion à laquelle nous ne saurions nous rallier. Chatterton ne fut ni un orgueilleux ni un plagiaire, comme on essaya de le démontrer, et sa patrie n’hésita pas à l’appeler, bien après sa mort, il est vrai, un marvellous boy (merveilleux enfant) : « A présent comme alors, écrivait Vigny à deux traducteurs des oeuvres de Chatterton (26 juin 1839), je n’en pense pas moins que ce suicide fut un homicide de la société, et que, dans une organisation meilleure, le mérite, que confirme si bien votre traduction, eût reçu de l’État une existence régulière et invariable qui ne peut humilier comme l’humiliaient des secours qu’il regardait comme des aumônes et qu’il voulait fuir dans la tombe. » Respectons donc, comme il doit l’être, le noble plaidoyer de Vigny, qui n’aspirait qu’à sauver de la misère les génies qui auraient pu y végéter, et donnons à Chatterton la même pitié qu’à Kitty Bell, si belle et bonne entre ses deux enfants.

Si Chatterton assurait la gloire à Alfred de Vigny, il ne lui assura pas le bonheur. Dorval ne tarda pas à trahir son poète, et il n’eut de consolation qu’en pensant que Kitty Bell du moins vivrait toujours : « Un acteur prend un drame comme une robe, écrivit-il, le revêt, le chiffonne et le jette pour en mettre un autre. Mais cette robe dure plus que lui. »